第26回図書館総合展(オンライン2期)

フォーラム「〈続〉地域を元気にする図書館を考える

~住民評価の視点から~」

株式会社アール・ピー・アイは、図書館界の皆様とともに、地域をさらに盛り上げていくため、2024年も図書館総合展に出展しました。今年は、全国10万人を対象に当社が毎年実施している大規模調査「地域元気指数調査」でわかった、図書館に対する住民満足度が高い自治体と低い自治体の住民に対し、図書館の元気度を測る指標として設定した「図書館元気指数(25項目)」に対する評価等を聴取することによって、図書館の元気度を高める要因を探りました。フォーラム当日は、図書館をはじめとする社会教育施設に造詣の深い専門家をパネリストに迎え、参加者の皆様とともに考えました。※このレポートは2024年11月19日に実施したフォーラム内容をRPIがまとめたものです。

守屋 慎一郎 氏(合同会社企画室 代表、スパイラル/株式会社ワコールアートセンター プランナー、イベント学会理事・副事務局長)

1972年、熊本県生まれ。展覧会、アートフェスティバル、文化施設の管理運営など、現代アートを軸に、地域活性化事業、都市開発事業のプランニング、プロデュースに取り組む。太田市美術館・図書館では、運営基本計画・実施計画・総合ディレクションを担当。ほかに、横浜市「象の鼻テラス」運営計画、松山市「道後オンセナート2014」実施計画及びアートプログラム企画制作など実績多数。

花井 裕一郎 氏(演出家、一般社団法人日本カルチャーデザイン研究所理事長)

1962年、福岡県生まれ。テレビ番組演出経験を活かし、図書館を中心としたまちづくりの演出、人が集いわくわくする空間づくりを行っている。2009年から2012年まで初代館長を務めた小布施町立図書館まちとしょテラソは、Library of the Year 2011大賞を受賞。太田市美術館・図書館では図書ディレクターとして、準備段階から図書事業の構築を担当。その他、図書館やまちづくりに関するアドバイザーやワークショップ講師等の実績多数。全国の図書館づくり、まちづくりに携わる。

1. はじめに

地域元気指数調査について

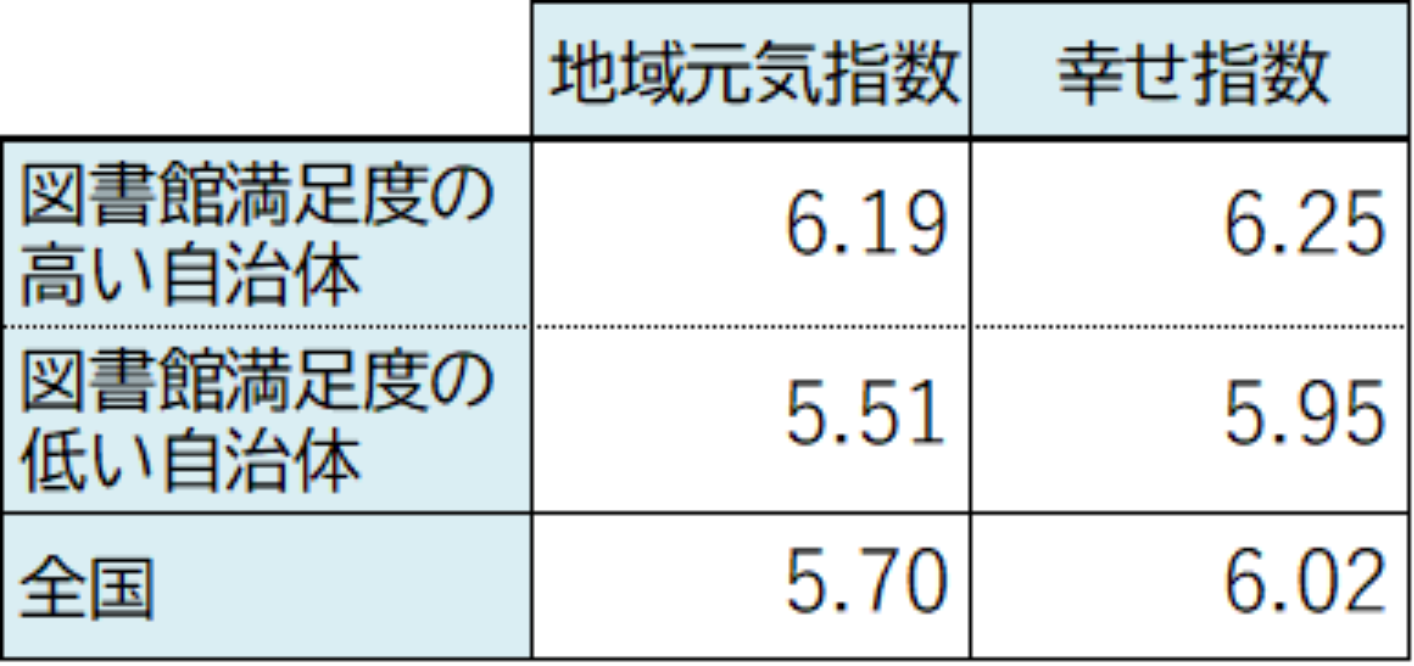

全国には、気候風土に根ざした暮らし、住人が誇りと愛着を感じる情景など、その土地ならではの個性や特徴もつ多様な地域が形成されています。株式会社アール・ピー・アイは、全国に多様で活気にあふれた地域が存在し続けることこそが、日本の魅力と豊かさを支え、これからの社会の元気や幸福をつくると考え、地域の元気を増幅できるような施策や取組を明らかにし、地域の元気や個人の幸福度を高めることを目的に「地域元気指数調査」を2016年より毎年実施しています。

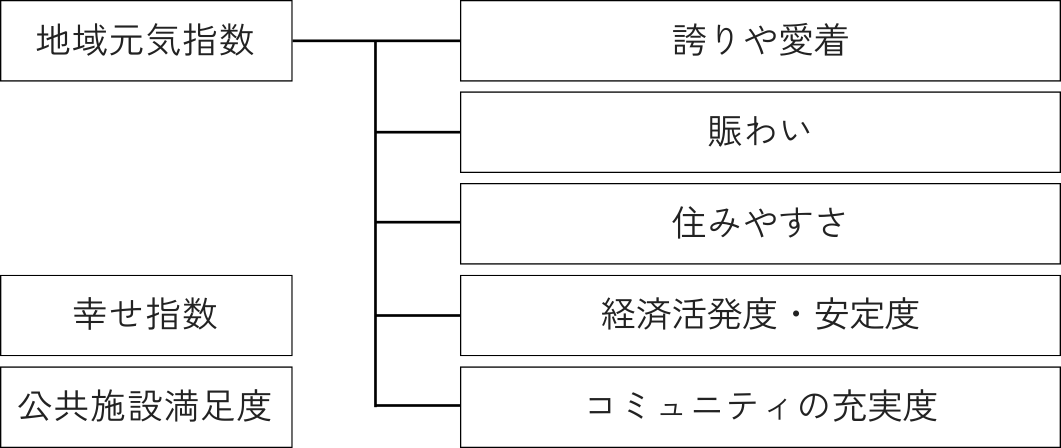

この調査では、回答者に自分の地域の元気はどのくらいか、10点満点で評価してもらいます(地域元気指)。さらに5つの分野を設定し、各分野に紐づいた50の指標について、それぞれ当てはまると感じるかどうか、5段階で評価してもらいます。また、回答者自身がどのくらい幸せだと思うか、10点満点で評価してもらいます(幸せ指数)。さらに、2022年からは、自分の地域の公共施設の満足度についても評価してもらっています。

■図1. 地域元気指数調査

公共施設満足度のうち、地域の「図書館の満足度」について、下記の項目を住民に聴取しました。

あなたが暮らしている地域について、どの程度当てはまりますか。お考えに近いものを選んでください。(単一回答)

【 図書館に満足している 】

〇 当てはまる

〇 やや当てはまる

〇 あまり当てはまらない

〇 当てはまらない

〇 どちらともいえない

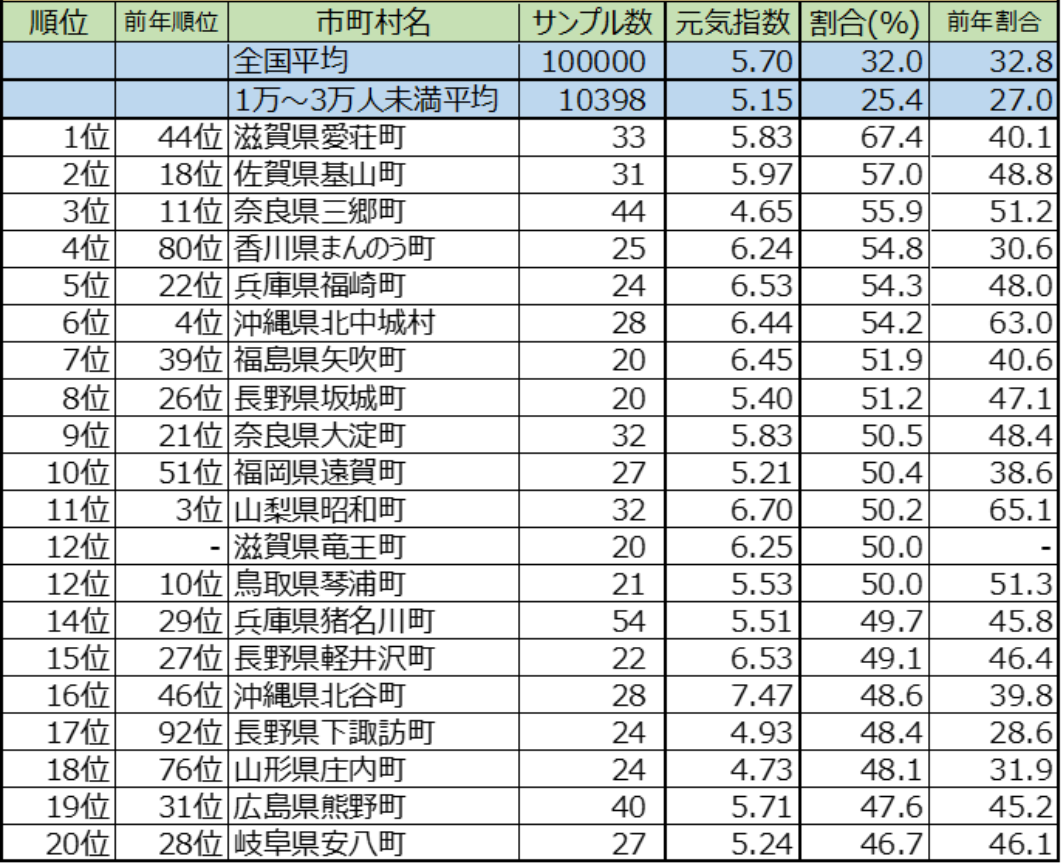

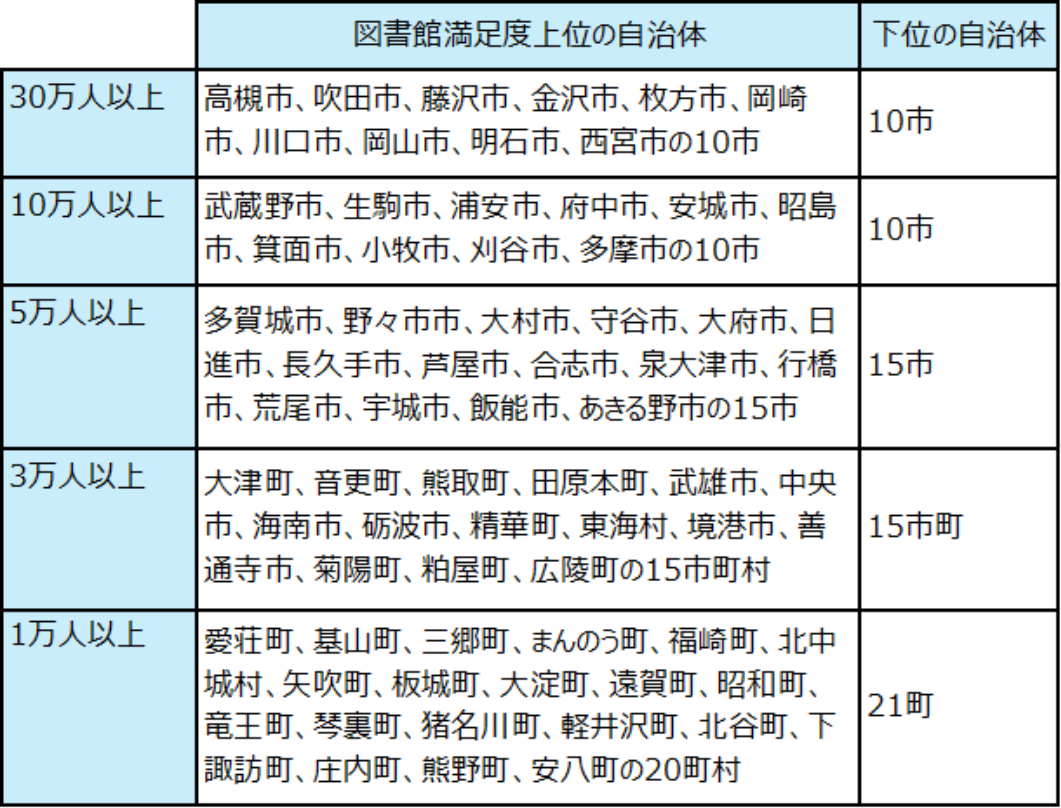

図書館の満足度が高い自治体

「図書館に対する満足度」が高かった自治体を、人口規模別に5区分(30万人以上市、10万人以上市、5万人以上市、3万人以上市町村、1万人以上町村)に分け、それぞれの人口規模において、「当てはまる」・「やや当てはまる」の合計が多かった市町村上位20位までをランキングしました 。なお、地域元気指数調査は市町村を対象としているため、複数の図書館が市町村内にある場合は、特定の図書館ではなく、市町村内にある図書館全体への評価となります。

図書館の満足度の全国平均では、10万人に対し、32%が満足していると回答しています。

30万人以上市ではこれに対し、「図書館に対する満足度」が最も高かった大阪府高槻市の場合は、53.4%が図書館に満足しているという回答でした。2位以下は大阪府吹田市(49.8%)、神奈川県藤沢市(48.6%)、石川県金沢市(47.2%)、大阪府枚方市(46.1%)との結果となりました(表1)。

■表1. 30万人以上市のランキング

10万人以上市で満足度が最も高かったのは東京都武蔵野市で、58.9%が満足しているという回答でした。2位以下は奈良県生駒市(55.6%)、千葉県浦安市(54.8%)、東京都府中市(52.3%)、愛知県安城市(52.0%)でした(表2)。

■表2. 10万人以上市のランキング

5万人以上市で満足度が最も高かったのは宮城県多賀城市で、58.6%が満足しているという回答でした。2位以下は石川県野々市市(56.3%)、長崎県大村市(55.4%)、茨城県守谷市(50.4%)、愛知県大府市(49.6%)でした(表3)。

■表3. 5万人以上市のランキング

3万人以上市町村で満足度が最も高かったのは熊本県大津町で、54.3%が満足しているという回答でした。2位以下は北海道音更町(52.9%)、大阪府熊取町(51.5%)、奈良県田原本町(50.6%)、佐賀県武雄市(49.4%)でした(表4)。

■表4. 3万人以上市町村のランキング

1万人以上町村で満足度が最も高かったの滋賀県愛荘町で、67.4%が満足しているという回答でした。2位以下は佐賀県基山町(57.0%)、奈良県三郷町(55.9%)、香川県まんのう町(54.8%)、兵庫県福崎町(54.3%)でした(表5)

なお、全体的な傾向として、図書館の満足度が高い自治体は、元気指数も高いことが分かりました。

■表5. 1万人以上町村のランキング

2. 住民へのアンケート

「図書館に対する満足度」の結果を踏まえ、満足度の高い自治体と低い自治体の住民に再度アンケート調査を行いました。調査概要は以下の通りです。

地域元気指数調査2024の結果から、図書館の満足度の高い自治体と低い自治体の住民を抽出し、図書館の元気度を測る指標として設定した「図書館元気指数(25項目)」に対する評価等を聴取することにより、図書館の元気度を高める要因を探りました。

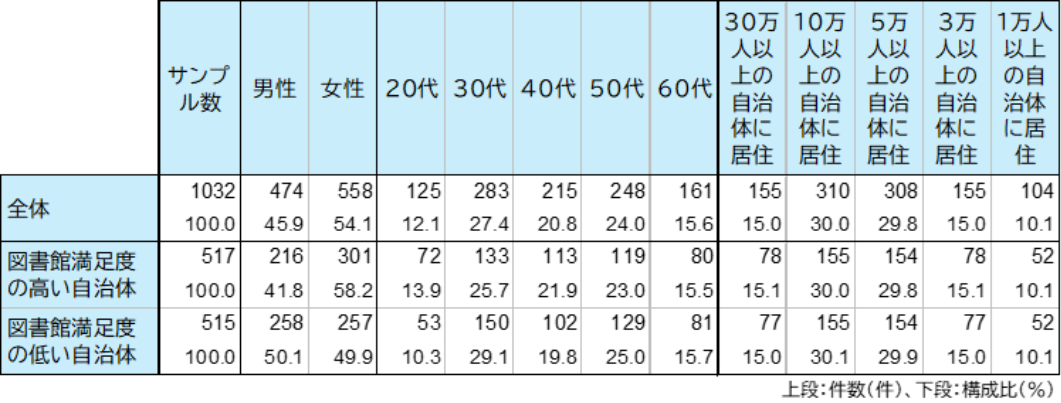

●調査対象(表6)

地域元気指数調査2024の結果を用い、人口規模別に図書館の満足度の高い自治体、低い自治体を抽出し、該当自治体の回答者に対し調査を行いました。なお、調査対象には、図書館を利用していない人も含んでいます。

■表6. 調査対象となった市町

●調査方法

インターネット調査(地域元気指数調査の回答者から抽出し配布)

●調査時期

2024年10月4日(金)~10月5日(土)

●サンプル数(表7)

図書館満足度の高いグループ 517件

図書館満足度の低いグループ 515件

合計 1,032件

■表7. サンプルの分布

●質問項目

Q1. 図書館の利用頻度

あなたは普段、お住まいの地域の公共図書館をどれくらい利用していますか(1つ選択)

| 1. ほぼ毎日 2. 週に1~3回 3. 月に2~3回 4. 月に1回 |

5. 年に数回 6. これまでに行ったことはあるが、普段はほとんど行かない 7. これまでに行ったことがない ※Q1で7を選択したらQ4へ |

Q2. 図書館のサービスに対する認知・経験

あなたの地域の公共図書館について、それぞれの項目に対する満足度はいかがですか。また、総合的な満足度はいかがですか。下記の各項目に対し、以下の選択肢を選択(それぞれ1つ)

| 1. とても満足 2. 満足 3. ふつう |

4. やや不満 5. とても不満 6. わからない |

| [1] 子ども・親子向けの蔵書やサービス [2] ビジネス支援の蔵書やサービス [3] 障がい者・高齢者向けの蔵書やサービス [4] ヤングアダルト向けの蔵書やサービス [5] レファレンスサービス(司書が調べものを助けてくれるサービス) [6] 多文化サービス(多言語対応、表記など) [7] 開館時間の長さやインターネット検索予約などの利便性 [8] 図書館職員の接遇やマナー、挨拶、身だしなみ [9] 地域関連資料の充実度 [10] 雑誌・新聞の充実度 [11] 視聴覚資料の充実度 [12] イベントや企画の充実度 [13] 長く滞在できる環境づくり [14] 広報・情報発信活動(SNSによる情報発信を含む) [15] 総合的な満足度 |

|

Q3. 図書館元気指数の評価

あなたの地域の公共図書館について、次の各項目に対するあなたの評価はいかがですか。

下記の各項目に対し、以下の選択肢を選択(それぞれ1つ)

| 1. とても当てはまる 2. やや当てはまる 3. どちらともいえない |

4. あまり当てはまらない 5. 当てはまらない 6. わからない |

| [1] 図書館スタッフ・司書が適切にアドバイスしてくれる [2] 地域の活動団体や地域の学校と連携している [3] 郷土資料等、地域関連の資料が充実している [4] 地域に関わる様々な情報が広く深く集まっている [5] まちのシンボルとして自慢できる建築である [6] 用事がなくても行きたくなる居心地のいい場所である [7] 幅広い年齢層を対象としたイベントや講座が充実している [8] おしゃれなカフェが併設している [9] 地域のイベントで図書館が中核的な役割を果たしている [10] 多様な目的や、多様なジャンルの趣味をもつ人が集まっている [11] 安心安全が確保されている [12] どんな人でも快適に利用できる [13] 利用のシステムが分かりやすい [14] 施設内が綺麗で明るく、机や椅子が快適で、照明などの雰囲気がよい [15] 遅くまで開館している [16] フリーWiFiや電源などの環境・設備が整っており、ビジネスでも利用できる [17] 地域の経済人の講座など、ビジネスが生まれる交流の場がある [18] ビジネスに関わるアドバイスができるライブラリアンがいる [19] 図書館周辺のお店も活性化している [20] 経営も含めて安定的に運営されている [21] すべての子どもにとって居場所になっている [22] 多世代が開放的に交流できる場所になっている [23] 地元団体やボランティアが図書館と連携して活動している [24] 読み聞かせが充実している [25] 色々な人が図書館を使って表現できる場所や機会がある |

|

Q4. 図書館の価値についての認識

あなたにとって、公共図書館はどのような価値がありますか。(いくつでも選択可)

| 1. 誰でも受け入れてくれる居心地のいい場所 2. 集中して学習や調べものができる場所 3. 仕事に役立つ資料や調べものなど、ビジネスでも利用できる場所 4. 色々な人が表現したり活動できる場所 5. 無料で本を読んだり借りることができる 6. 自分の興味関心を満たし、知的な満足を与えてくれる 7. 様々な情報があり、新しい発見や気づきが得られる 8. 知識や教養を高めることができる 9. 調べものの相談に乗ってくれるなど、頼りになる司書がいる 10. 地域の情報を積極的に収集し、展示やイベントを企画する職員がいる 11. 温かい雰囲気を作りだす親しみのある職員がいる 12. その他( ) 13. 特にない |

3. 各指標の結果と考察

(ここからは、フォーラム当日のパネリストのコメントを交えながら紹介します。)

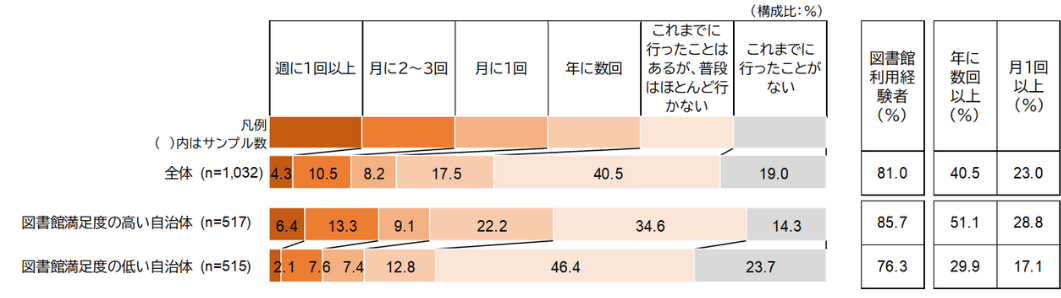

図書館の利用経験・利用頻度(全体結果、単一回答)

(設問「あなたは普段、お住まいの地域の公共図書館をどれくらい利用していますか」の結果を集計)

■図2. 【図書館の利用経験・利用頻度】集計

| RPI | 図書館の利用経験・利用頻度(全体結果、単一回答)では、図書館の利用経験は、図書館満足度の高い自治体で約86%、低い自治体で約76%と、10ptの差がありました。図書館利用経験の低さが、満足度の低さにつながっているのではないでしょうか。図書館の利用頻度のボリュームゾーンは「これまでに行ったことはあるが、普段はほとんど行かない」で、図書館満足度の高い自治体で約35%、低い自治体で約46%を占めています。年に数回以上利用する人の割合は、高い自治体で約51%と半数に達する一方、低い自治体では約30%と少ないことがわかります。 |

| 花井 | 図書館評価が高い自治体と低い自治体の利用経験について、「行ったことがある割合(全年代)」は85.7%と75%でそんなに差はないのに、「月に一回以上」だと図書館評価が高い自治体28.8%に対し、低い割合は11.7%と差がある理由はなぜなんでしょう。 |

| 守屋 | 満足度が高いから沢山行くし、満足度が低いからあんまり行かないっていうことなんですね。利用経験がないから満足度が低いっていうのもありますね。 |

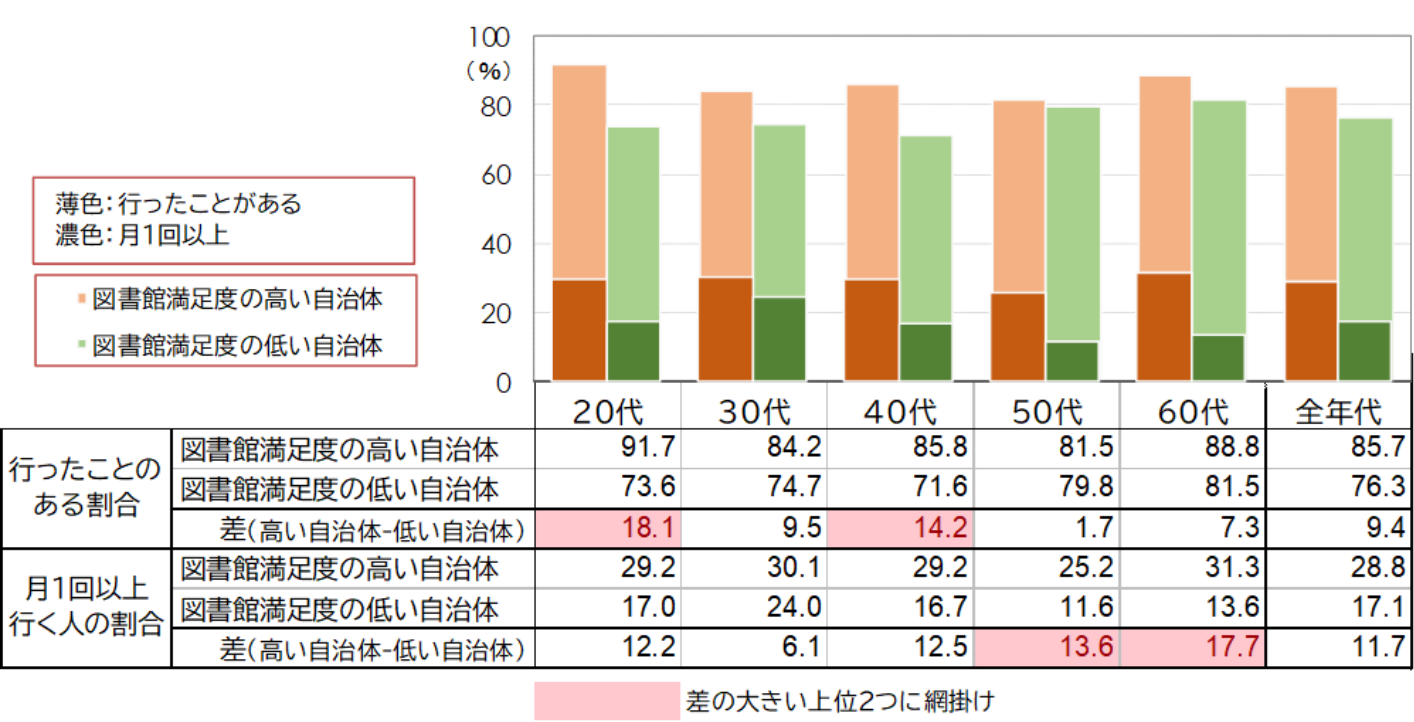

地域の図書館に行ったことのある人の割合(各年代ベース)

(設問「あなたは普段、お住まいの地域の公共図書館をどれくらい利用していますか」の結果を集計)

■図3. 【図書館の利用経験・利用頻度/年代別】集計

| RPI | 図書館満足度が高い自治体では、20代や40代の利用経験率が85%以上あります。低い自治体と比べて10pt以上の差があり、高い自治体の図書館は20代や40代にも利用されていることがわかります。 |

| 守屋 | 図書館満足度が高い自治体と低い自治体で比べたところ、30代ではあまり利用率に差がないですね。 |

| RPI | 図書館満足度が低い自治体においても、30代は比較的利用していることがわかります。 |

| 守屋 | 子育て世代ということが大きいんでしょうね。一方で50代、60代となるとずいぶん差が開いています。 |

| 花井 | 年齢が高い方には、まだまだ図書館は静かなところという印象が強く、本を読まない人は行かないのだと思います。一方、20代、30代の方は図書館がにぎわう場所という認識が比較的浸透しており、読書以外にも様々なことができる場だと知っているのかもしれません。 |

| 守屋 | とくに図書館満足度が高い自治体では、年代による利用頻度に大きな差がないですね。 |

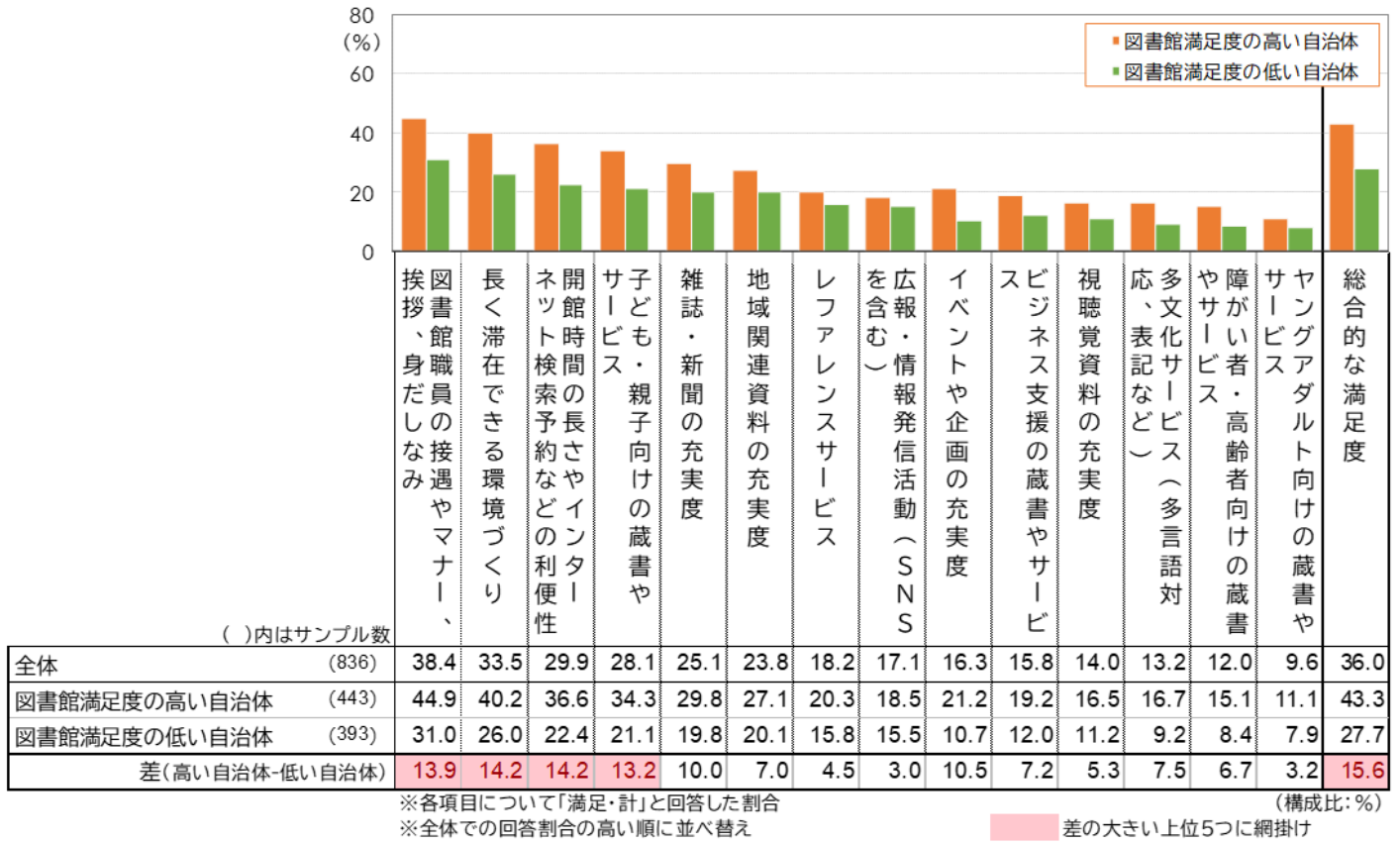

地域の公共図書館に対する満足度(満足・計の割合)(図書館利用経験者ベース)

(設問「あなたの地域の公共図書館について、それぞれの項目に対する満足度はいかがですか。また、総合的な満足度はいかがですか」の結果を集計)

■図4. 【図書館に対する満足度】集計

| RPI | 図書館満足の高い自治体、低い自治体住民の方に対して、具体的な図書館サービスへの満足度を聴取した結果を見ていきます。項目は「とても満足」「やや満足」と回答した合計が高い順に並べています。 住民の方が満足していると答えた割合が最も高かったのは、「図書館職員の接遇やマナー、挨拶、身だしなみ」、次いで「長く滞在できる環境づくり」、「開館時間の長さやインターネット予約などの利便性」、「子供・親子向けの蔵書サービス」「雑誌新聞の充実度」が、満足度が高い五項目になりました。 図書館満足度が高い自治体と低い自治体で比べたところ、とくに差が大きかったのは「図書館職員の接遇やマナー、挨拶、身だしなみ」、「長く滞在できる環境づくり」、「開館時間の長さやインターネット予約などの利便性」、「子供・親子向けの蔵書サービス」でした。これらの項目は、図書館満足度が高い自治体と、低い自治体とで満足度の割合が10ポイント以上も違いました。この結果から、図書館の満足度を上げていく際に、こうした項目が重要になってくる可能性があります。 |

| 花井 | コミュニケーションって僕はすごく大事だと思っています。図書館は、基本的にそんなにたくさん職員から話しかけてもらえないし、お客様が話しかければ「なにかご用意ですか?」といった対応になると思います。「図書館職員の接遇やマナー、挨拶、身だしなみ」の満足度が低い場合は、挨拶ができてない、お客様に声がけがない、ホスピタリティ関係に課題があるんではないでしょうか。 |

| 守屋 | 今日のフォーラムにご参加の方は、どちらかというと利用者というよりは、図書館の計画や運営に携わっている人が多いかと思いますが、そういう方々から見ると、逆に漏れがちになっている点かもしれませんね。 |

| 花井 | 挨拶以外にも、身だしなみや掃除なども、結構見られていると思います。 |

| 守屋 | 図書館全体が持ってる雰囲気として、コミュニケーションができる、できないっていうのは大きいですよね。 |

| 花井 | 今回のアンケートで、レファレンスってあんまり満足度が高くなかったですよね。レファレンスってなんだろうなっていうのがあるんじゃないかなと思って。何年か前に、レファレンスっていう言葉が難しいんじゃないかっていう議論があったこともありますが、レファレンスはイベントなどと違って目に見えにくい活動なので、こうした結果になったのかもしれません。 |

| 守屋 | イベントや企画は、運営する側にとっては頑張りたいポイントですよね。 |

| 花井 | ただ、読み聞かせイベントなど、内容が固定化している場合もあります。対象が偏っていると、住民全体の満足度は高くならないのではないでしょうか。 |

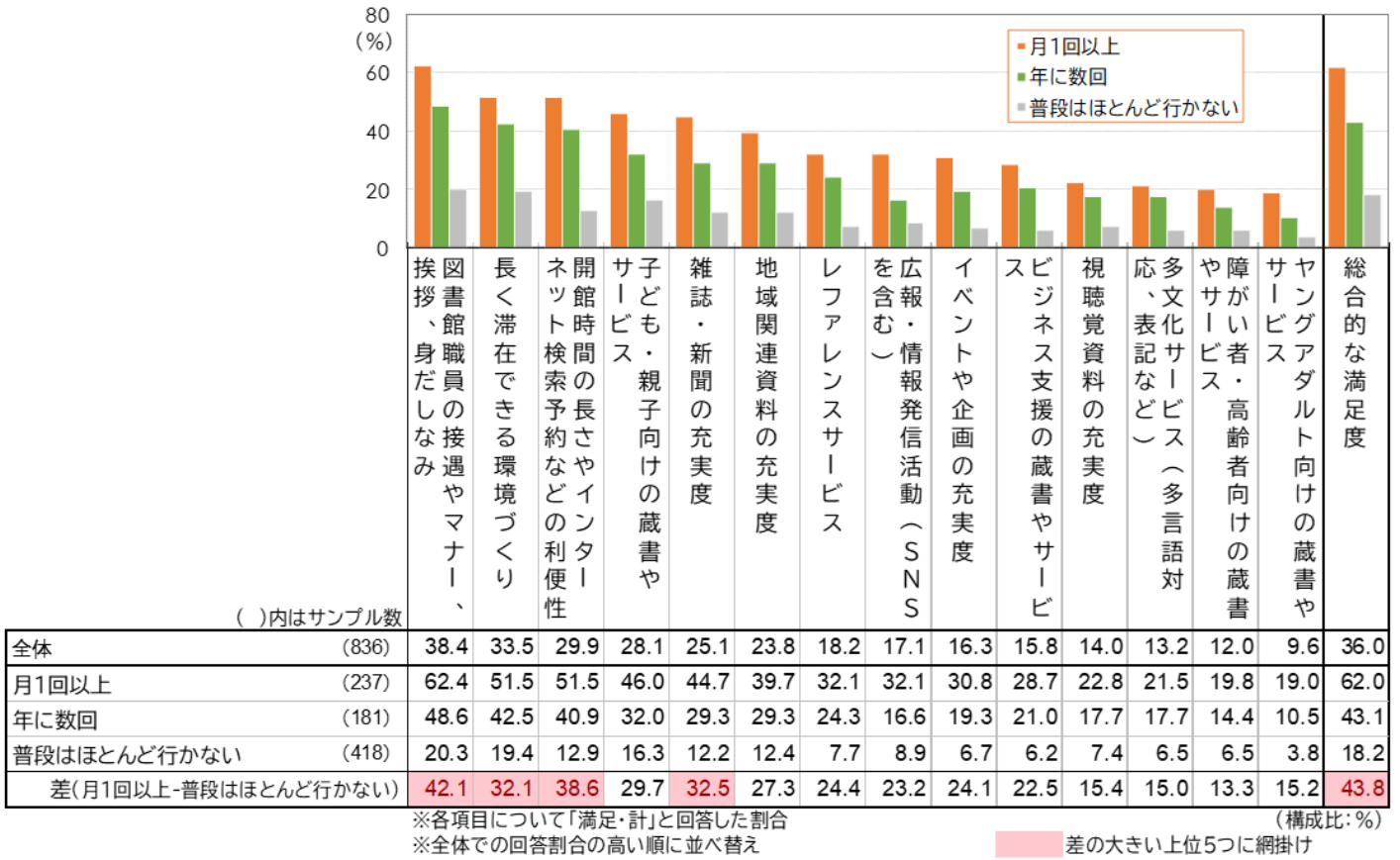

地域の公共図書館に対する満足度(満足・計の割合)(図書館利用経験者ベース)【頻度別】

(設問「あなたの地域の公共図書館について、それぞれの項目に対する満足度はいかがですか。また、総合的な満足度はいかがですか」の結果を集計)

■図5. 【図書館に対する満足度/図書館の利用頻度別】集計

| RPI | 図書館利用の頻度別にみると、「図書館職員の接遇やマナー、挨拶、身だしなみ」に対し、月1回以上利用する人が6割以上、年に数回利用する人は5割近く、ほとんど利用しない人は約2割が満足している、と回答しています。このことからも、利用頻度と満足度は関係していると考えられます。ほかの項目についても同様で、よく利用する方はいろんな図書館のサービスに目が向いているので、その内容が伝わりやすい一方、あまり利用しない方にはなかなか届いていないようです。 |

| 花井 | 文字だけ、テキストだけではないサービスもあるといいですね。将棋やチェスで遊べる図書館もあります。 |

| 守屋 | 居心地の良さとコミュニケーションは密接に関係していますよね。その意味で、満足度の1位が「図書館職員の接遇やマナー、挨拶、身だしなみ」、2位が「長く滞在できる環境づくり」というのは納得できます。 |

| 花井 | ふだん利用しない方は、図書館を本の館と思っているのでしょう。もう少し間口を広げる工夫が重要ですね。 |

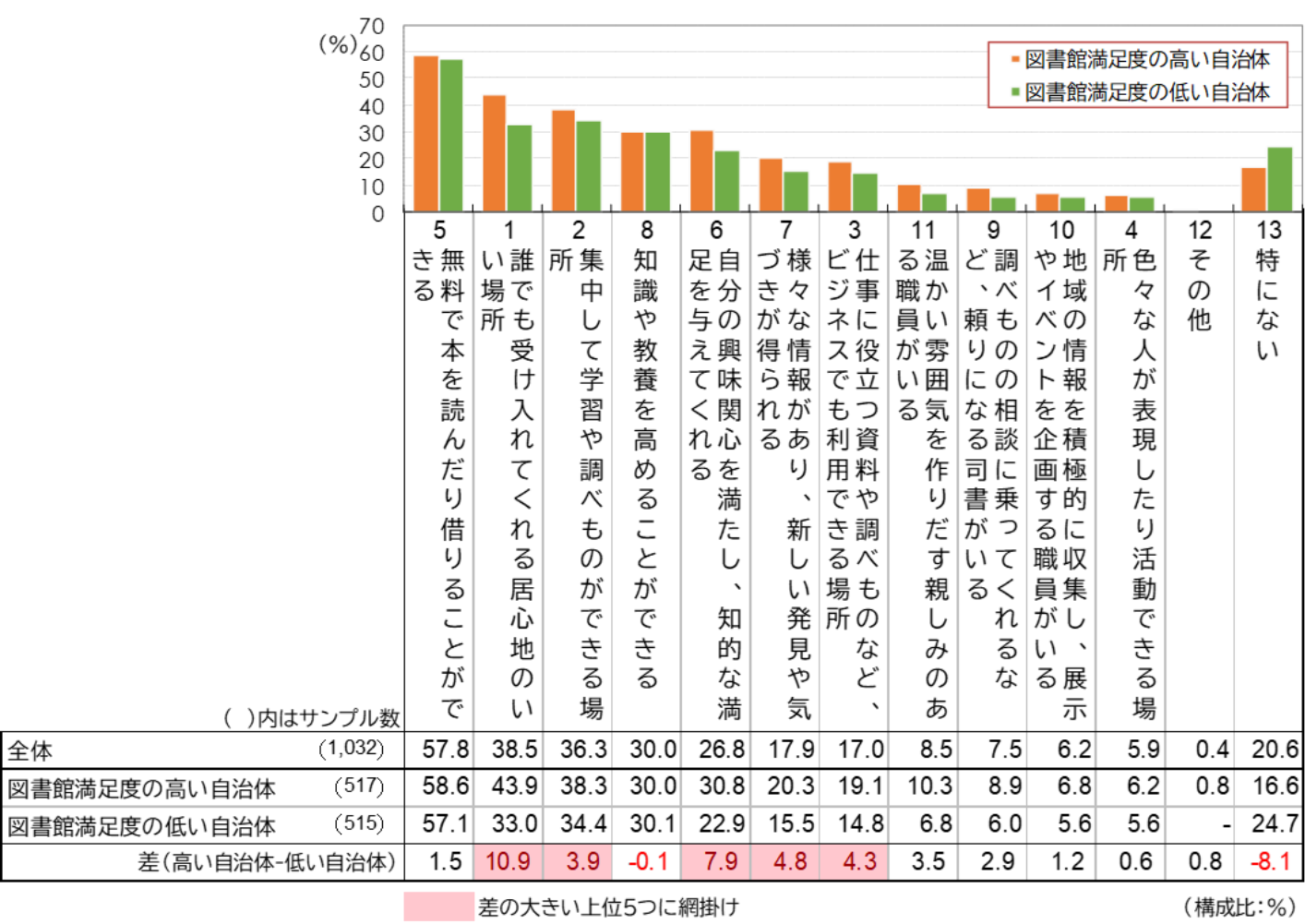

図書館に感じる価値(全体ベース、複数回答)

(設問「あなたにとって、公共図書館はどのような価値がありますか」の結果を集計)

■図6. 【図書館に感じる価値】集計

| RPI | 図書館に感じる価値(複数回答)のうち、一番高い割合を示したのが「無料で本を読んだり借りることができる」、次が「だれでも受け入れてくれる居心地のいい場所」、3番目が「集中して学習や調べものができる場所」でした。とくに「無料で本を読んだり借りることができる」と「知識や教養を高めることができる」(4番目)は、図書館満足度の高い自治体と低い自治体で差がほとんどなく、図書館の基本的な機能とみなされているのではないでしょうか。 |

| 花井 | 項目のうち、「色々な人が表現したり活動できる場所」を価値に感じる割合はまだ低いですが、この項目が伸びるといいなと思います。 |

| 守屋 | 図書館満足度の高い自治体と低い自治体で大きく差が開いているのが「だれでも受け入れてくれる居心地のいい場所」という点は注目ですね。 |

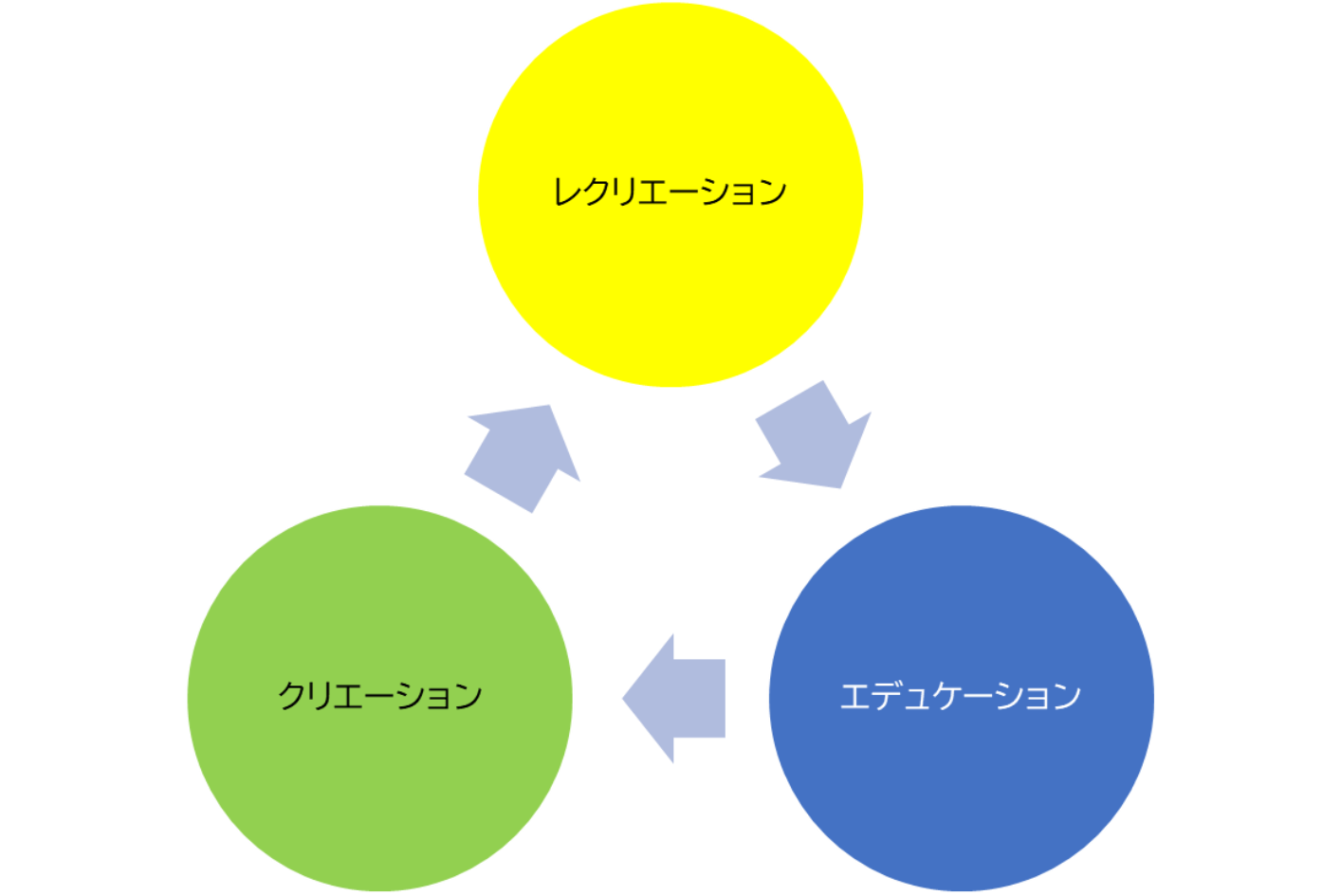

地域を元気にする図書館の機能モデル

■図7. 地域を元気にする図書館の機能モデル

| 守屋 | この調査結果を見て、「地域を元気にする図書館」とはどんな図書館か、ということを考えたとき、図書館の機能は基本的にはレクリエーションに基づいていながら、エデュケーションやクリエーション機能もあり、相互に循環するモデルをつくれるといいのではないかと考えました(図7)。よくよく考えるとレクリエーションも、re-creationで、「もう一度クリエーションするための時間」といった意味もあると思います。図書館は基本的にはレクリエーションの場でありつつ、さらなる学びの機会としてのエデュケーションがあり、それが自身のクリエーションにつながるというのが、「地域を元気にする図書館」には大事なのではないでしょうか。 |

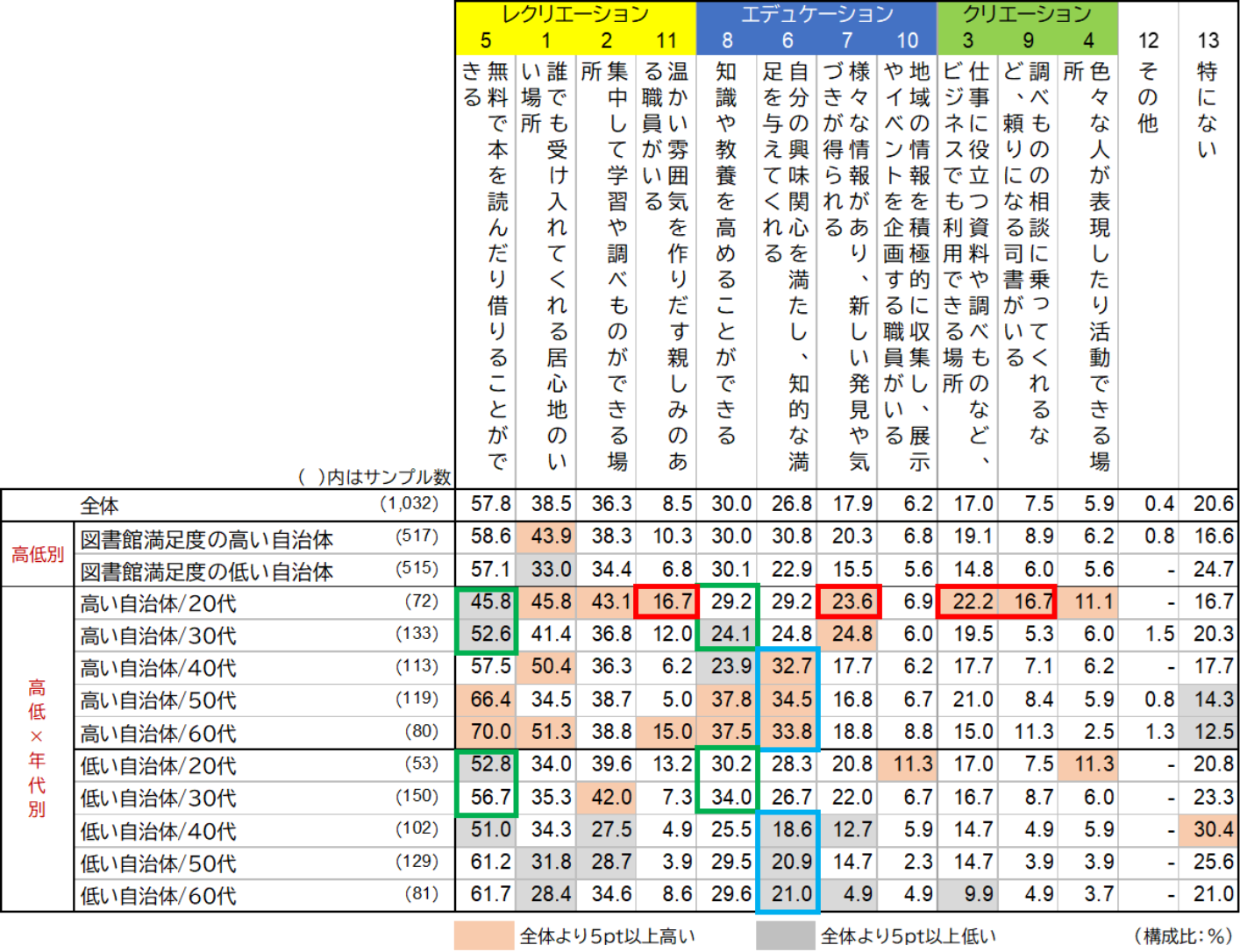

■図8. 【図書館に感じる価値/年代別】集計

| RPI | これを受けて先ほどの項目を分類すると、レクリエーションの価値の浸透度が高く、クリエーションの価値の浸透度が低いことがわかります。 |

| 守屋 | 図書館の基本的な機能としてのレクリエーションの部分は皆さん非常に頑張っており、評価もされていると言えるのではないでしょうか。一方で、そこに留まっているというのも実情かもしれません。クリエーションまで考えている図書館は現状では少ないのだと思います。 |

| 花井 | レクリエーションの項目のうち「集中して学習や調べものができる場所」は高い一方で、クリエーションの項目のうち「仕事に役立つ資料や調べものなど、ビジネスでも利用できる場所」が低いのが課題じゃないでしょうか。 「集中して学習や調べものができる場所」としての価値が確立されてきたので、次は「仕事に役立つ資料や調べものなど、ビジネスでも利用できる場所」を目指す必要があると思います。 |

| 守屋 | 私は現代アートが専門なのですが、アートの世界でもここ20年くらい教育普及の重要性が認識されており、各美術館で教育普及活動をやっており、ワークショップの実施やアウトリーチ活動に取り組んでいます。今求められていることは、その先の、「利用する側が自らのクリエーションを楽しむ」といったことなのではないでしょうか。図書館においてもそうした活動ができれば、まちづくりの拠点として機能しはじめるのではないでしょうか。 |

| 花井 | 図書館をまちづくりの拠点として発信しているところもありますが、従来型の図書館を維持するだけではなかなかまちづくりのコアにはならないと思います。地域のことで悩んだときに「図書館に行こう」となるには、クリエーションの項目の「調べものの相談に乗ってくれるなど、頼りになる司書がいる」も伸びる必要があると思います。 |

| RPI | 最近の図書館は、財源が厳しいこともあってか、交流拠点と複合している事例もあります。そうしたところに行ってみると、本を借りるだけでなく、ステージやスポーツの場があり、世代を超えて人が集まるとてもいい場所になっています。施設の複合化により、行政の部門間の連携も進んでいくかもしれません。 |

| 花井 | 文部科学省が、書店と図書館の連携事例などを発信していますが、行政だけでなく、民間も含めて本に関する機能が連携することも重要ですね。 |

| 守屋 | 少子高齢化が進み、今後の経済規模縮小が確実になった社会で、私たちの幸せとは何かということをよく考えますが、これからはマズローの欲求段階説で最も高次の自己実現欲求が重要になるのではないでしょうか。いろんな人が自分自身の自己実現を目指せる社会が幸せな社会だと思います。また、最近の若い人たちの自己実現欲求は、自分がやりたいことが社会にとっても良いことというように、ダイレクトに「ソーシャルグッド」と結びついていると感じます。 |

| RPI | レクリエーション、エデュケーション、クリエーションの分類で年代別に見てみると、図書館の満足度が高い自治体に住んでいる20代はクリエーションの項目である「仕事に役立つ資料や調べものなど、ビジネスでも利用できる場所」、「調べものの相談に乗ってくれるなど、頼りになる司書がいる」の価値を感じていることがわかります。逆に、全体では評価が高い「無料で本を読んだり借りることができる」や「知識や教養を高めることができる」に対しては、図書館の満足度が高い自治体に住んでいる20代は比較的価値を感じる割合が低いことから、こうした一般的な項目よりも、仕事・ビジネスに役立つなどより具体的な価値を感じているようです。 また、40代~60代で比較すると、「自分の興味関心を満たし、知的な満足を与えてくれる」に対し、図書館の満足度の高い自治体と低い自治体で大きな差が出ています。 |

| 守屋 | 40代~60代は「自分の興味関心を満たし、知的な満足を与えてくれる」などエデュケーション的な機能への期待が高いということでしょうか。 |

| 花井 | 資料があっても気づいていないこともあるでしょう。本棚に隙間なくびっしりと本が詰まっている図書館もありますが、北欧の事例などでは、本棚はむしろ少なくして、広場を設けるなど空間にゆとりを持たせる工夫をしている例もあります。そうした館のほうが、逆に本を見つけやすいかもしれません。 |

| 守屋 | 図書館ならではの体験について、設計する側も検討が必要ですね。 |

| RPI | 今はAIが一人ひとりにお薦めの本を紹介するサービスもありますが、やはり自分で本を探すのが良いんでしょうか? |

| 花井 | AIの利用では、適切な言葉をたくさん入力すると優れた情報が返ってきますよね。こちらからの情報のインプットも必要で、単に受け身で情報を得るのではなく、自分が知りたいことをAIとともに探求していくのではないでしょうか。AIとのやりとりで書籍を探していても、雑誌ばかり薦めてくることもありますが。 |

| 守屋 | 検索や図書の推薦といった点では、人間よりAIのほうがすでに優秀なんじゃないでしょうか。一方、人間同士のコミュニケーションでしか成り立たないこともあると思います。ネットの検索全般について言えることですが、自分の興味関心を狭めていく傾向にあると思います。そうした「たこつぼ」からの脱出が必要で、自分の興味関心とは異なる人と対話することも重要でしょう。 |

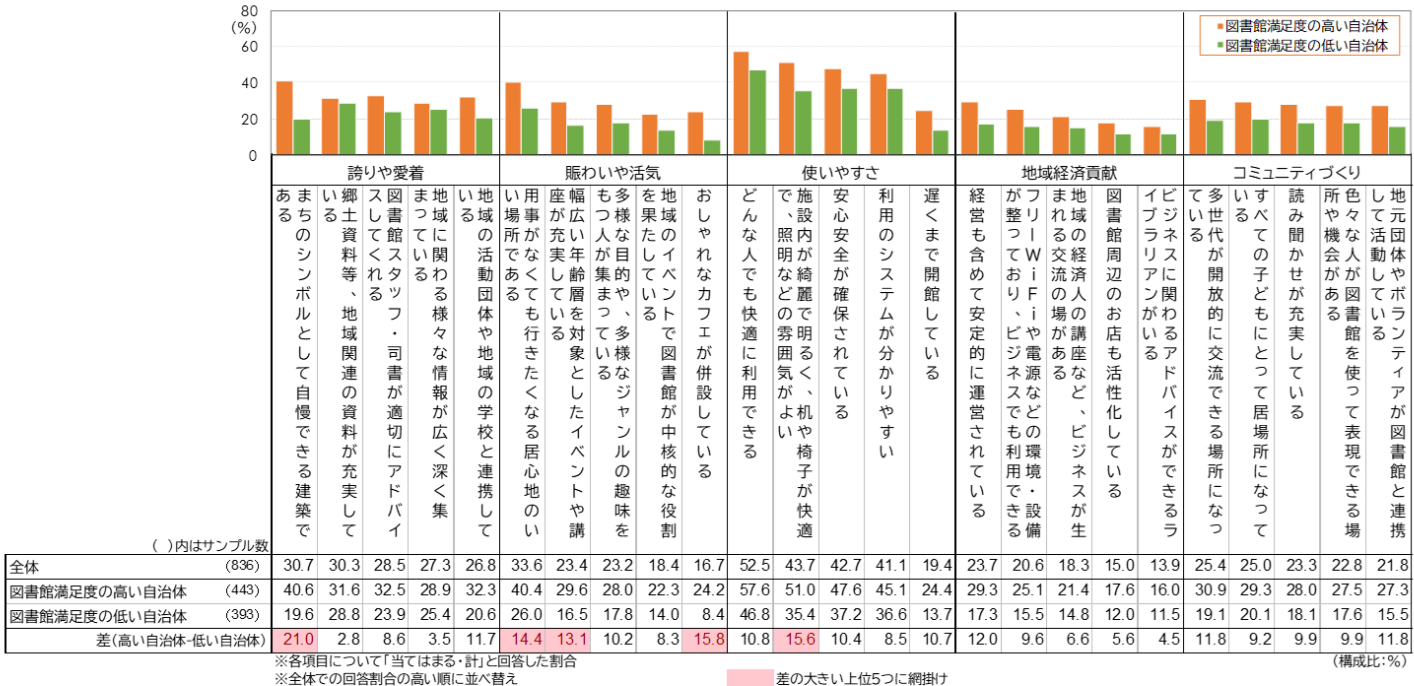

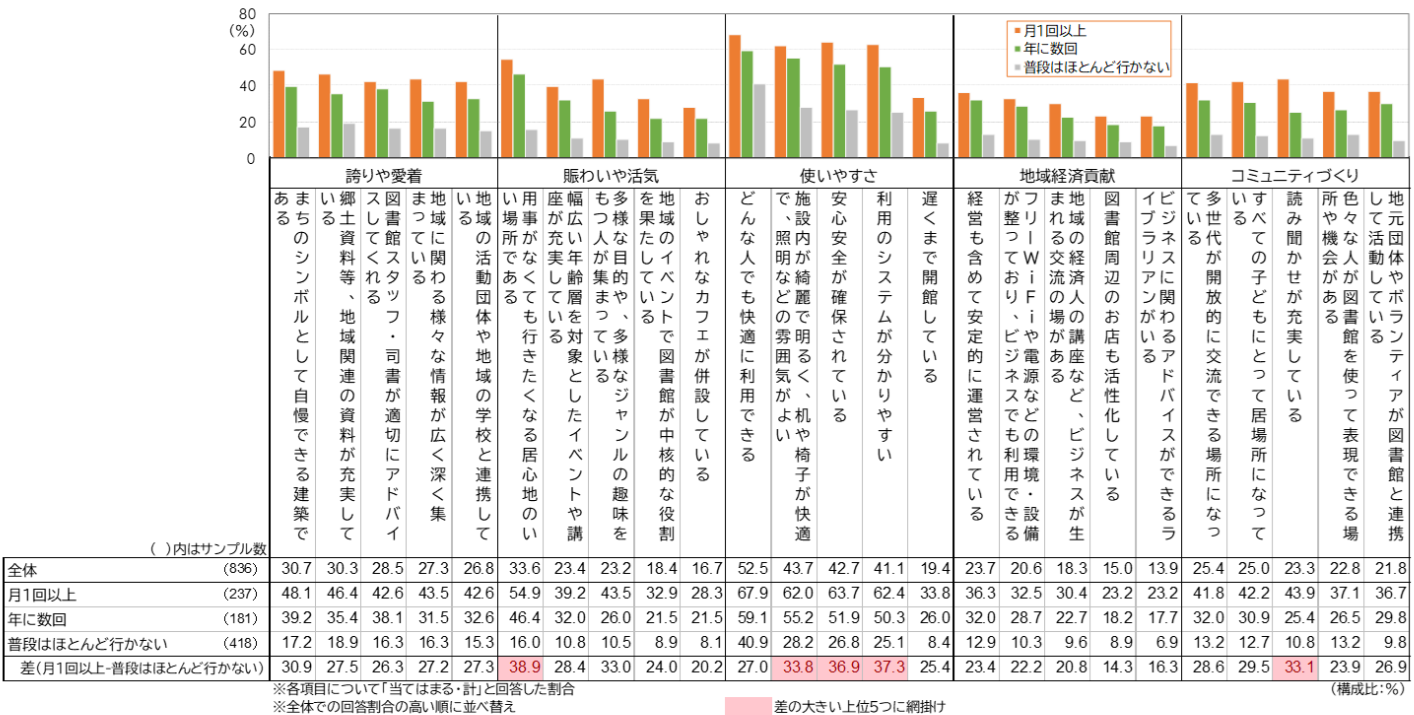

図書館元気指数に対する評価(当てはまる・計の割合)(図書館利用経験者ベース)

(設問「あなたの地域の公共図書館について、次の各項目に対するあなたの評価はいかがですか」の結果を集計)

■図9. 【図書館に対する評価(図書館元気指数)】集計

| RPI | 一昨年の弊社フォーラムで、「図書館元気指数」として図書館の元気度を測る25項目を参加者の皆さんと考えました。全体的には「どんな人でも快適に利用できる」「施設内が綺麗で明るく雰囲気がよい」「安心安全が確保されている」「利用システムが分かりやすい」など、使いやすさに関する項目の評価が高くなりました。図書館の満足度の高い自治体と低い自治体で差の大きい項目は「まちのシンボルとして自慢できる建築」「おしゃれなカフェが併設」「施設内が綺麗で明るく雰囲気がよい」「用事がなくても行きたくなる居心地のいい場所」など建物に関する項目が並び、次に「幅広い年齢層を対象としたイベントや講座が充実している」となりました。 |

| 守屋 | 「まちのシンボルとして自慢できる建築」、「施設内が綺麗で明るく雰囲気がよい」というのは、建築面でも魅力的ということですね。 |

図書館元気指数に対する評価(当てはまる・計の割合)(図書館利用経験者ベース)【頻度別】

/ 設問「あなたの地域の公共図書館について、次の各項目に対するあなたの評価はいかがですか」の結果を集計

■図10. 【図書館に対する評価(図書館元気指数)/図書館の利用頻度別】集計

| RPI | 利用の頻度別にみると、総じて月1回以上の利用者のほうが高く評価しており、頻度の高い層と低い層で評価の差が大きいのは「用事がなくても行きたくなる居心地のいい場所」「利用のシステムが分かりやすい」「安心安全が確保されている」「施設内が綺麗で明るく雰囲気がよい」でした。 |

| 花井 | 「用事がなくても行きたくなる居心地のいい場所」は頻度により大きく差が出ていますね。何か目的がないと行けないと思っていると、なかなか足を運べないと思います。 |

| 守屋 | 図書館をコミュニケーションの場所と考えるのはとても重要ですよね。AIで言うと、将棋では人間よりAIの実力のほうが高いですが、試合は人間同士のものが面白いです。人と人でしか生まれないコミュニケーションを図書館はこれからも大事にしたいですね。 |

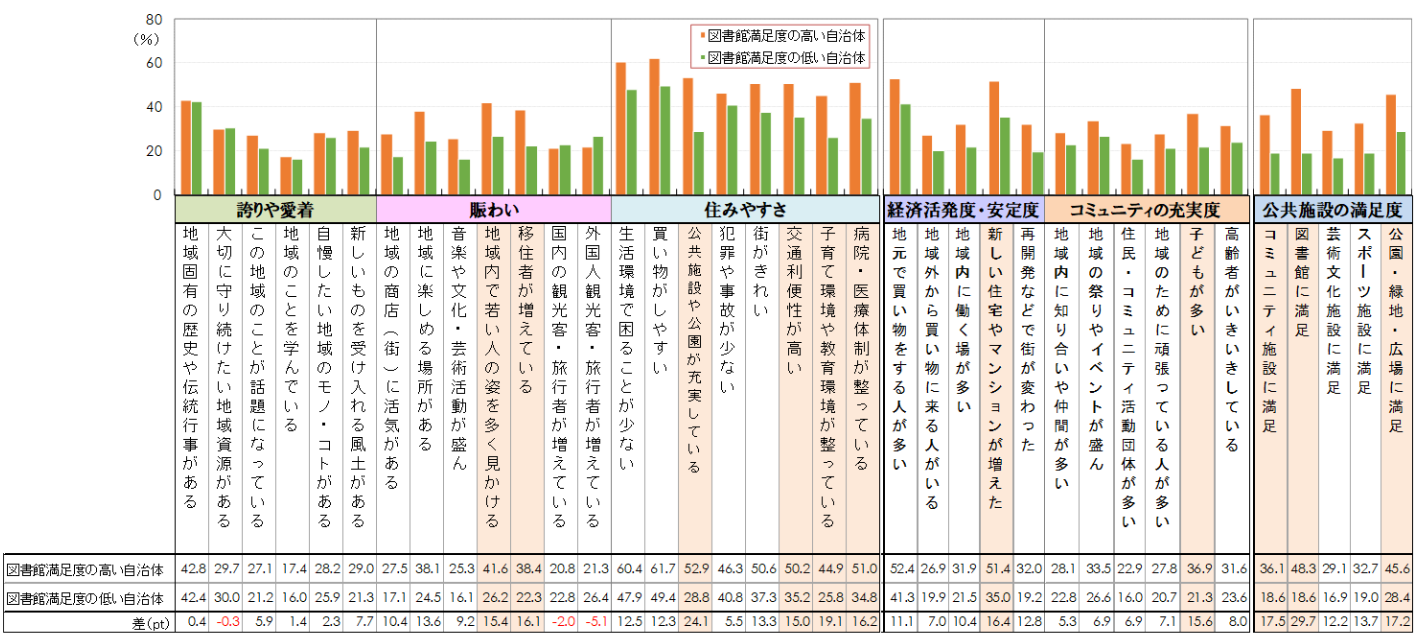

地域に対する評価

(設問「各項目についてどのように評価しますか(5段階)」の結果を集計)

■図11. 【地域元気指数調査における結果】集計

| RPI | 最後に、今回の調査のもとになった地域元気指数調査の項目を、図書館満足度が高かった自治体と、低かった自治体で比較しています。その結果、図書館満足度の高い自治体ほど、地域元気指数や幸せ指数が高く、「図書館」のほか「公園・緑地・広場」「コミュニティ施設」など他の公共施設への満足度も高いことがわかりました。 |

| また、図書館満足度が高かった自治体では、子育て環境の良さ(「子育て環境や教育環境が整っている」)、子どもの多さ(「子供が多い」)、移住者の多さ(「移住者が増えている」)、若い人の姿の多さ(「地域内で若い人の姿を多く見かける」)などへの評価が高い結果となりました。 | |

| 花井 | 図書館満足度の高い自治体では、消費が活発な年代が多いということではないでしょうか。どの世代も置いてけぼりにしないサービスは必要ですが、経済活動が活発な住民により添えている図書館は、その図書館のある地域もまた元気なのだと感じます。例えば、子どもが多い地域では、子どもたちが遊べる空き地や広場が地域に工夫されて配置されていますが、そうしたところに図書館ができれば雨の日は図書館で、晴れたら外に出て遊べるなど良い循環が生まれます。 |

| RPI | 図書館ができることで活性化する地域もあれば、元気な地域に図書館ができることもあると思いますが、いずれにしても図書館は地域づくりの一つの解になるのではと感じています。 われわれRPIはこれまで地域元気指数調査を実施してきた中で、地域の元気は住みやすさによる部分が大きいのではないかと考えています。というのも、地域元気指数の高い自治体は、住みやすさに関する項目も高い傾向にあるためです。 今回、図書館満足度が高い自治体と低い自治体で比較しても住みやすさの項目で差が大きい傾向にあります。また、図書館自体の評価に関しても同様に、住みやすさにあたる「使いやすさ」の項目で差が大きい結果となりました(図10)。 |

| 守屋 | 住みやすさや使いやすさが評価のもとになるという指摘は、住民目線ではその通りだと思います。一方で、そうしたインフラに関わる部分は財源が豊富な自治体が有利になる傾向にあります。ハード面だけではなく、地域コミュニティの充実への貢献といったソフトの部分での工夫も、図書館が地域を元気にする際には重要な視点だと思います。図書館がコミュニティの中核にいる地域の姿を、今日集まって下さった皆さんと考えていきたいと思います。 |

| RPI | 最後に、本日は長い時間お付き合いいただき、ありがとうございました。株式会社アール・ピー・アイでは、毎年の地域元気指数調査の結果をオープンデータとして公開しています(オープンデータはこちら)。 また、今後も図書館など公共施設と地域の元気などをテーマに自社の調査を活用したいと考えております。関心のある方は是非お問い合わせください。 |

本ページに関するお問い合わせは、下記にご連絡ください。

株式会社アール・ピー・アイ

TEL 03-5212-3411 FAX 03-5212-3414

E-mail genki@rpi.co.jp

※送信時は@を半角に変換してお送りください。